Die Botschaft vom Messias Jesus, dem Gekreuzigten und von Gott Auferweckten, wirbelt das Leben derer, die sich darauf einlassen, ziemlich durcheinander. Diese Erfahrung machte Paulus in seinem Leben – und diese Erfahrung machten die Frauen und Männer in den ersten Gemeinden, die ein neues, geschwisterliches und solidarisches Miteinander erprobten.

Paulus hat sich von der Botschaft von Jesus, dem Messias und Gottessohn, dermassen packen lassen, dass er sein ganzes Leben auf den Kopf stellte.1 Was da genau passiert ist, darüber spricht er in seinen Briefen nur in Andeutungen: Er habe Jesus, den Herrn, «gesehen», sagt er im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth (1 Kor 9,1), oder auch, dass der Auferstandene sich von ihm habe «sehen lassen» (1 Kor 15,8). An die Gemeinden in Galatien schreibt er, es habe Gott gefallen, ihm «seinen Sohn zu offenbaren» (Gal 1,15–16). Mehr erfahren wir von Paulus selbst nicht. Offenbar war es ein Erlebnis, das sich nicht so leicht in Worte fassen liess, so wie Menschen auch sonst die Sprache dafür fehlt, wenn sie mitten im Leben etwas von der Gegenwart Gottes zu spüren bekommen. Vielleicht ist es vergleichbar mit den Erfahrungen von Mystiker:innen des Mittelalters, die angesichts ihrer Gottesschau ebenfalls ins Stammeln gerieten.

Die Apostelgeschichte macht aus dieser Erfahrung ein anschauliches und dramatisches Ereignis (Apg 9,1–9): Paulus sei auf dem Weg nach Damaskus plötzlich von einem himmlischen Licht umstrahlt worden, er sei zu Boden gestürzt und habe eine Stimme vernommen, die ihm sagte: «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» Auf seine Frage, wer er denn sei, identifiziert sich die Stimme als «Jesus, den du verfolgst». Von Jesus erhält Paulus Anweisungen, was er nun tun solle. Diejenigen, die mit Paulus unterwegs waren, hätten zwar die Stimme gehört, jedoch nichts gesehen. Paulus selbst verliert nach diesem Erlebnis für drei Tage seine Fähigkeit zu sehen und ist dermassen aus der Bahn geworfen, dass er drei Tage lang nichts isst und trinkt.

Nach der Apostelgeschichte ist es also ein im wahrsten Sinne des Wortes «umwerfendes» Erlebnis, das ihn zwingt, ganz neu sehen zu lernen. Und in der Tat stellt sich ihm die Welt danach als eine andere dar. Aus dem Verfolger der ersten Christusgläubigen wird ein Verkünder der Christusbotschaft. Er selbst deutet es als eine Berufung durch Gott, so wie auch die Prophet:innen des Ersten Testaments von Gott zu ganz besonderen Aufträgen berufen wurden. Sein Auftrag ist von nun an die Verkündigung des Messias und Gottessohnes Jesus an «die Völker». Fortan ist er unterwegs, um genau dies zu tun.

Ein Global Player und Teamworker

Die Paulusbriefe des Neuen Testaments sind eindrückliche Zeugnisse dieser unermüdlichen Verkündigungsarbeit. Nicht alle dieser Gemeinden gründete Paulus selbst. So schreibt er seinen grossen Brief nach Rom an bereits bestehende Gemeinden, die er noch gar nicht kennt. Die Apostelgeschichte erzählt, dass in Korinth bereits das jüdische Ehepaar Aquila und Priska am Werk war, als Paulus in die Stadt kam und in ihrem Zeltmacherbetrieb Arbeit und Brot fand (Apg 18,1–4). Die anderen Gemeinden der «echten» Paulusbriefe sind wahrscheinlich aufgrund der Verkündigung des Paulus entstanden. Dabei dürfen wir uns Paulus aber keinesfalls als Einzelkämpfer vorstellen. Vielmehr zeugen alle seine Briefe davon, dass er in ein vielfältiges Netzwerk von anderen Frauen und Männern eingebunden war, die mit ihm gemeinsam unterwegs waren oder vor Ort mit ihm zusammenarbeiteten, die wie er das Evangelium verkündeten und sich um die Gemeinden mühten, die von ihm lernten und von denen er lernte. Fast alle seiner Briefe sind gemeinsam mit einem oder sogar mehreren Mitabsendern verfasst, von denen Timotheus, Silvanus und Sosthenes mit Namen genannt werden. Die meisten seiner Briefe enthalten darüber hinaus Listen von Frauen und Männern, die gegrüsst werden oder die ihrerseits Grüsse an die angesprochene Gemeinde ausrichten lassen. Das zeigt, wie sehr Paulus und die Gemeinden untereinander vernetzt waren.

Paulus war also mit vielen Menschen im Gespräch, die ihn unterstützten und die er unterstützte und ohne die das Entstehen der Gemeinden kaum denkbar wäre. In seinen Briefen kommen die Anliegen und Bedürfnisse vieler Menschen zur Sprache, und auch seine Theologie erwächst aus dem Dialog mit diesen Menschen.

Frauen als Kolleginnen des Paulus

Besonders eindrücklich ist die Grussliste am Ende des Römerbriefs (Röm 16,1–16). Sie ist die längste Liste in den Paulusbriefen und nennt etwa 30 Frauen und Männer beim Namen. Interessant ist diese Liste auch deshalb, weil hier einige Frauen mit bemerkenswerten Titeln versehen werden, die auf entsprechende Funktionen in den Hausgemeinden schliessen lassen.

Gleich zu Beginn wird Phöbe aus Kenchreä bei Korinth genannt, für die Paulus an dieser Stelle eine Empfehlung ausspricht (Röm 16,1–2). Wenn sie also mit diesem Brief als Empfehlungsschreiben in der Hand aus Kenchreä nach Rom kam, lässt sich daraus schliessen, dass sie die Überbringerin des Römerbriefs war. Ihre Aufgabe war es dann auch, den römischen Gemeinden die Anliegen des Paulus vorzutragen und die paulinische Theologie zu erläutern, über die es in Rom offenbar einige Missverständnisse gab (vgl. Röm 3,8). Phöbe wird von Paulus als diakonos der Gemeinde von Kenchreä vorgestellt, also als eine «Beauftragte» dieser Gemeinde. Was genau ein(e) diakonos ist, sagt Paulus leider an keiner Stelle in seinen Briefen. Vielmehr setzt er voraus, dass alle wissen, was das ist. Zu Beginn des Briefes nach Philippi spricht er neben einer Gruppe von Episkopen, also «Gemeindeaufsehern», auch eine Gruppe von Diakonen an (Phil 1,1). Wenn er diese Leute neben der ganzen Gemeinde eigens anspricht, muss es sich um wichtige Leute in der Gemeinde gehandelt haben, die sicher auch Leitungsfunktionen innehatten und für das Anliegen des Paulus wichtig waren. Wahrscheinlich hatte auch Phöbe eine solche leitende Funktion in der Gemeinde von Kenchreä inne; denn Paulus nennt sie ausser «Schwester» auch noch «Patronin» der Gemeinde. Wahrscheinlich gehörte sie zu denen, die ihr Haus für die Versammlungen der dortigen Gemeinde zur Verfügung stellten. So entsteht das Bild einer Frau, die als Gastgeberin die Versammlungen der Gemeinde koordinierte und den gemeinsamen Feiern in ihrem Haus vorstand.

Eine weitere wichtige Frau für die Arbeit des Paulus war Priska. Sie wird von Paulus nicht nur im Römerbrief (Röm 16,3–5), sondern auch im ersten Brief nach Korinth (1 Kor 16,19) erwähnt. Aus der Apostelgeschichte (Apg 18) wird deutlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann anlässlich einer Verordnung des römischen Kaisers Claudius vertrieben wurde. Sie kam nach Korinth, bot dort Paulus Arbeit und Unterkunft und machte ihr Haus zu einer ersten Anlaufstation für die dortige Gemeinde. Das Ehepaar zog weiter nach Ephesus und wurde auch dort bald zum Mittelpunkt einer christusgläubigen Gemeinde. Dies zeigt der Gruss am Ende des ersten Korintherbriefs, der von Ephesus aus geschrieben wurde. Die Grussliste im Römerbrief wiederum setzt voraus, dass sie jetzt aber wieder in Rom sind. Das zeugt von einer weit gespannten Tätigkeit. Nicht umsonst werden Priska und Aquila von Paulus also «Mitarbeiter» genannt. Darunter versteht er nicht Menschen, die für ihn arbeiten, sondern Menschen, die mit ihm am gleichen Strang ziehen und sich für das gemeinsame Werk der Evangeliumsverkündigung engagieren. Mit ihnen fühlt sich Paulus in der gleichen Beauftragung durch Gott verbunden. Auch Priska und Aquila gehören zu den Menschen, die ihr Haus für Gemeindeversammlungen zur Verfügung stellen. So grüsst Paulus im Römerbrief auch «die Gemeinde in ihrem Haus» (Röm 16,5).

Die Apostelin Junia

Junia, die in der Grussliste ebenfalls genannt wird, wird mit dem Titel Apostelin bedacht (Röm 16,7). Sie wird gemeinsam mit einem männlichen Partner, Andronikus, genannt, wobei das genaue Verhältnis der beiden nicht näher bestimmt wird. Das mag dazu beigetragen haben, dass Junia im Laufe der Textüberlieferung zu einem männlichen Apostel namens Junias geworden ist. Sie wurde erst in den neuesten Bibelübersetzungen, jetzt auch in der Einheitsübersetzung 2016, wieder zu einer Frau namens Junia. Gemeinsam mit ihrem Partner Andronikus wird diese Frau sogar als «herausragend unter den Aposteln» bezeichnet. Apostel sind demnach für Paulus nicht nur die Mitglieder des Zwölferkreises, so wie es vor allem Lukas in der Apostelgeschichte nahelegt. Vielmehr rechnet sich Paulus selbst ebenfalls unter die Apostel und begründet dies mit seiner Christusbegegnung (1 Kor 9,2). Vielleicht wussten sich auch Andronikus und Junia von Christus selbst zur Evangeliumsverkündigung ausgesandt. Vielleicht bezieht sich ihr Aposteltitel auch darauf, dass sie schon seit den Anfängen dabei waren; schliesslich gibt Paulus anerkennend zu, dass sie schon vor ihm «zum Messias gekommen» (Röm 16,7) seien. Auf jeden Fall genossen sie in den angesprochenen Gemeinden höchste Anerkennung.

Die Liste interessanter Frauen liesse sich noch lange fortsetzen. Über Maria, Persis, Tryphäna und Tryphosa wird gesagt, dass sie sich «im Herrn abgemüht» hätten, was auf einen umfassenden Einsatz in der Evangeliumsverkündigung und im Gemeindeaufbau sowie auf Gemeindeleitungsfunktionen schliessen lässt.2 Im Philemonbrief wird gleich zu Beginn die Schwester Apphia genannt, die offenbar eine wichtige Verbündete für das Anliegen des Paulus war (Phlm 2). Im Philipperbrief finden Evodia und Syntyche Erwähnung, deren Einmütigkeit offenbar für die Einigkeit der Gemeinde wichtig war (Phil 4,2–3). Und so weiter.

All dies macht wichtige Frauen in den ersten Gemeinden sichtbar. Sie verkündeten das Evangelium, mühten sich für den Gemeindeaufbau, waren in der Koordination und Leitung der Gemeinden tätig und übten vermutlich viele weitere Funktionen aus, von denen wir heute nichts mehr wissen. Paulus arbeitete offenbar ohne Probleme mit diesen Frauen zusammen, respektierte ihre Arbeit, baute darauf auf und war auch darauf angewiesen, dass sie seine Arbeit weiterführten. Das heisst allerdings nicht, dass er sich nicht auch in heftige Konflikte mit Frauen verwickeln liess. Das zeigen die Auseinandersetzungen um das Auftreten von Prophetinnen in den Gottesdiensten von Korinth (1 Kor 11,1–16). Doch zunächst gilt es die Vielfalt an Aufgaben und Funktionen wahrzunehmen, die Frauen in den ersten Gemeinden ebenso wie Männer ausübten.

Ein gleichwertiges Miteinander in den Gemeinden

Die Grussliste des Römerbriefs zeigt aber nicht nur Frauen in erstaunlichen Funktionen in den Gemeinden. Vielmehr lassen die genannten Namen darauf schliessen, dass in den römischen Gemeinden Sklav:innen, Freigelassene, Freigeborene, Menschen jüdischer und nichtjüdischer Herkunft, Einheimische und Fremde zusammenkamen und offenbar ein gleichwertiges und gleichwürdiges Miteinander praktizierten.3 Ähnliches ist auch in den anderen Gemeinden erkennbar.

Das ist nicht zufällig so. Vielmehr hat dieses gleichwertige und gleichwürdige Miteinander eine Grundlage in der Botschaft von Jesus, dem Messias und Gottessohn selbst. Das zeigt sehr schön ein Text, der in den ersten Gemeinden anlässlich von Taufen gesungen oder gesprochen wurde. Paulus zitiert dieses Tauflied in seinem Brief nach Galatien:

«Denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne [und Töchter] Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus [wie ein Gewand] angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.» (Galaterbrief 3,26–28)

Anlässlich der Taufe proklamieren die Gemeinden also, dass, wer sich zu diesem Messias Jesus bekennt, nicht einfach so weitertun kann wie bisher. Machtverhältnisse und Statuszuschreibungen, die die Gesellschaft einteilen in oben und unten, in Mächtige und Ohnmächtige, in Menschen, die etwas zu sagen haben und solche, die unter die Räder kommen, haben keine Geltung mehr. Vielmehr gilt etwas Neues und Anderes. Was einen Menschen ausmacht, ist allein, dass er zum Messias Jesus gehört. Das macht alle Getauften zu Menschen gleicher Würde: zu «Söhnen Gottes».

Dass der griechische Text an dieser Stelle von «Söhnen» spricht, liegt daran, dass der Sohnesstatus in der Antike ein anderer war als der Status einer Tochter. Wenn alle gleichwürdig und gleichwertig sein sollen, dann müssen alle den Sohnesstatus erhalten. Gerade den Menschen, denen nach gesellschaftlich herrschenden Massstäben der Status des (freien, mündigen, rechtsfähigen, erbberechtigten…) Sohnes vorenthalten wird – den Sklav:innen, Fremden und Frauen –, wird er hier zuerkannt. Der Text ist auf der einen Seite ein grossartiges Programm für das befreite, neue Miteinander im Messias Jesus. Auf der anderen Seite spiegelt er bereits solche befreienden Erfahrungen, die die Menschen in den Gemeinden miteinander machten.

Fortsetzung folgt

Warum die Botschaft vom Messias Jesus zu einem so erstaunlich gleichwertigen und gleichwürdigen Miteinander führte und woher die Kraft kam, um in einer Umgebung, die nach ganz anderen Regeln funktionierte, einen solch wertschätzenden und solidarischen Umgang miteinander zu pflegen, das soll Thema in einem nächsten Artikel sein.

- Vgl. ausführlich: Sabine Bieberstein / Daniel Kosch: Paulus und die Anfänge der Kirche (STh 2,2), Zürich 2012.

- Stefan Schreiber: Arbeit mit der Gemeinde (Röm 16,6.12). Zur versunkenen Möglichkeit der Gemeindeleitung durch Frauen, in: New Testament Studies 46 (2000), S. 204–226.

- Wie man aus den Namen auf den sozialen Status schliessen kann, zeigt Peter Lampe: Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten. Untersuchungen zur Sozialgeschichte (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2, 18), Tübingen 1987.

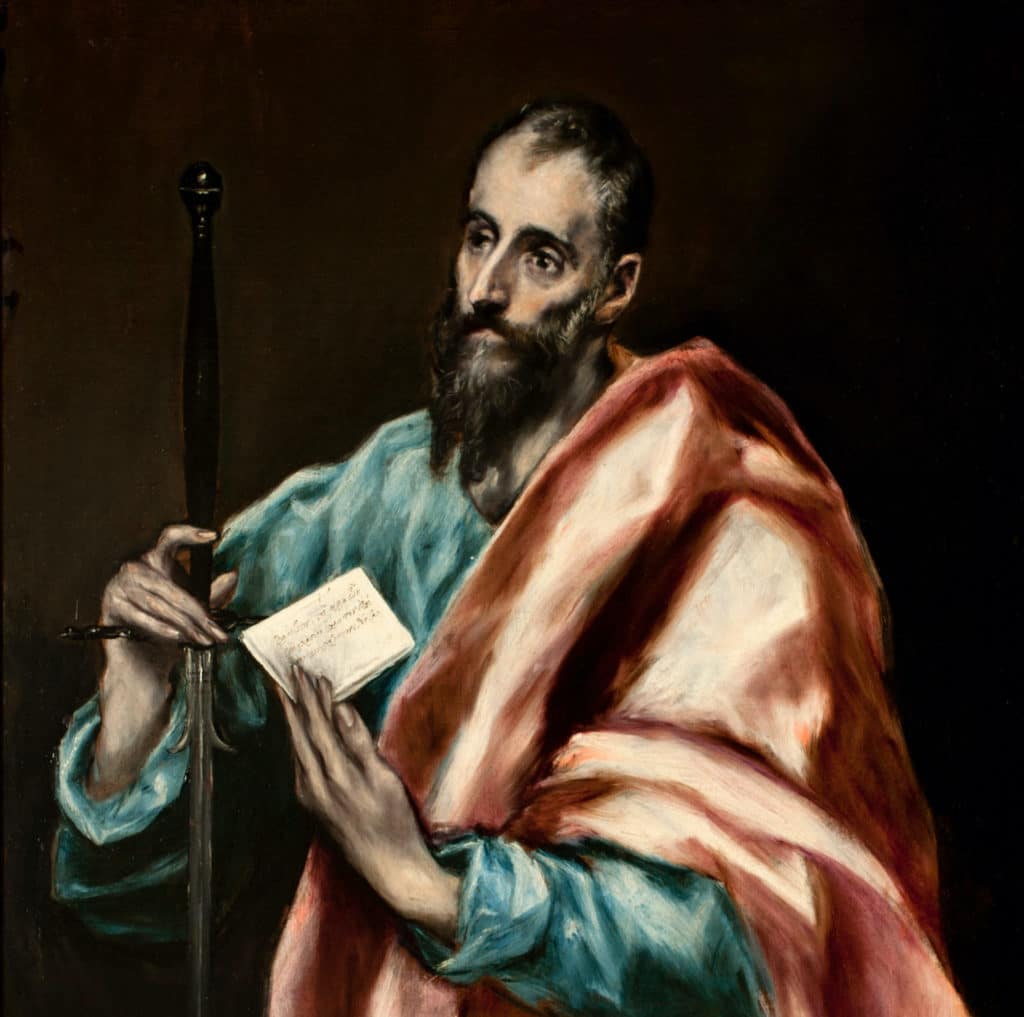

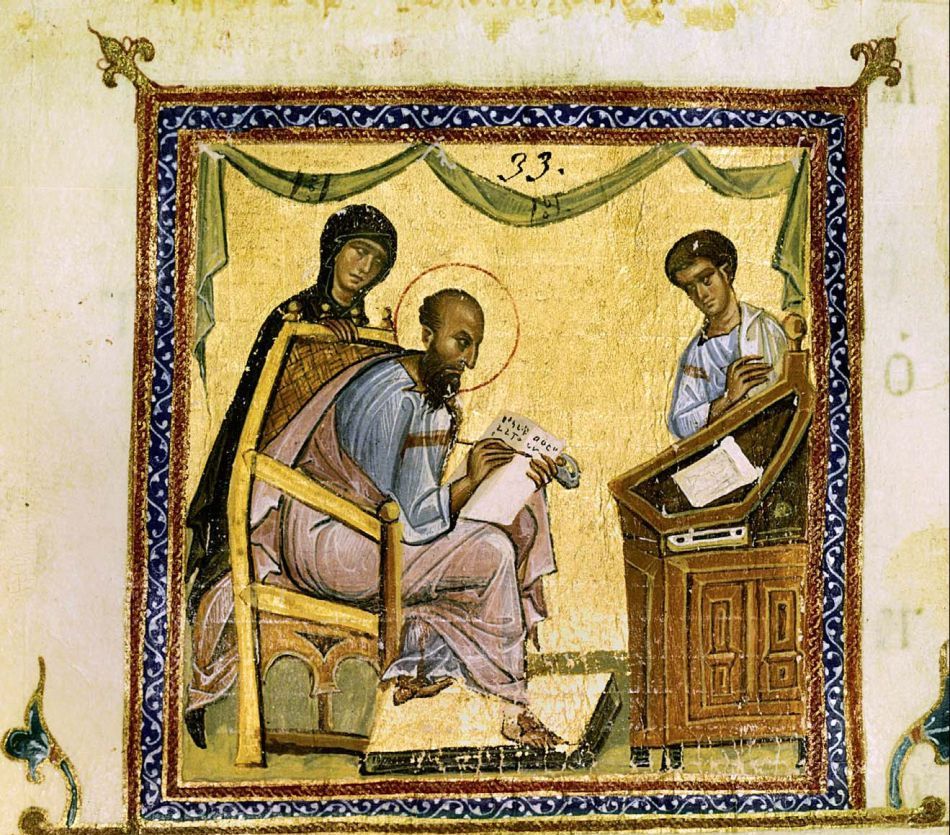

Bildnachweise Titelbild: Alamy, Bild 1: wikicommons, Bild 2: https://actapauli.wordpress.com/ / http://museum.doaks.org, Bild 3: Asia / wikicommons

Kommentare

Ein Kommentar zu “Paulus (II) – für die gleiche Würde aller”

16.07.23

Ron

Vielen Dank !

Alexandre Dumas zeigt in „Akte, ein Roman aus der Zeit des Nero“ auch einen Paulus, der weibliche „Apostelinnen“ gewinnt:

„Akte schaute verwundert auf Paulus. Wer war dieser Greis, der so sanft und fest zu befehlen verstand, vor dem man sich beugte wie vor einem König, und den man liebte wie einen Vater? So kurze Zeit sie an dem Hofe Neros geweilt, hatte sie dort den knechtischen Gehorsam in allen Formen kennen gelernt, jene niedrige, ängstliche Dienstbeflissenheit, die von der Furcht erzeugt wird, nicht die freudige Bereitwilligkeit, die aus der Ehrfurcht stammt. Gab es denn zwei Kaiser in der Welt, und war der, welcher sich verbarg, ohne Schätze, ohne Sklaven, ohne Heer, mächtiger als der andere mit seinen irdischen Reichtümern, seinen hundertzwanzig Millionen Untertanen und zweimalhunderttausend Soldaten? Diese Gedanken folgten sich mit solcher Schnelligkeit in Aktes Geist und hatten sich darin mit solcher Überzeugung festgesetzt, daß sie sich zu Paulus wandte und die Hände zu ihm erhob, mit derselben Ehrfurchtsbezeigung wie sie es alle hatte tun sehen, die dem Greise nahten.

O Herr, sagte sie, wer bist du denn, daß jedermann dir gehorcht, ohne dich zu fürchten?

Ich habe es dir schon gesagt, meine Tochter, ich heiße Paulus und bin ein Apostel.

Ja, aber was ist das, ein Apostel? Ist es ein Redner wie Demosthenes, oder ein Philosoph wie Seneka? Bei uns wird die Beredsamkeit mit goldenen Ketten dargestellt, die aus ihrem Munde hervorgehen. Fesselst du die Zuhörer durch dein Wort?

Ich predige das Wort, welches erlöst, und nicht das, welches gefangen nimmt, antwortete Paulus lächelnd. Weit entfernt, den Menschen zu sagen, daß sie Sklaven seien, bin ich gekommen, ihnen zu verkündigen, daß sie frei sind.

Das verstehe ich nicht, und doch sprichst du meine Muttersprache, als ob du ein Grieche wärest.

Ich habe sechs Monate in Athen zugebracht und ein und ein halbes Jahr in Korinth.

In Korinth, murmelte das Mädchen, indem sie ihr Gesicht mit den Händen bedeckte, und ist das schon lange her?

Es sind jetzt fünf Jahre.

Und was tatest du in Korinth?

Die Woche über verfertigte ich Zelte für Soldaten, Matrosen und Reisende, denn ich wollte dem edelmütigen Wirt, der mich aufgenommen hatte, nicht zur Last fallen. An den Sabbattagen predigte ich in den Synagogen, empfahl den Frauen Bescheidenheit und den Männern Duldsamkeit und allen die evangelischen Tugenden.

Ja, ja, ich erinnere mich jetzt, daß ich von dir sprechen hörte, antwortete Akte; wohntest du nicht neben der jüdischen Synagoge bei einem edlen Greis namens Titus Justus?

Kanntest du ihn, rief Paulus mit lebhafter Freude.

Er war der Freund meines Vaters, antwortete Akte.

Ja, ja, ich besinne mich jetzt: Die Juden verleumdeten dich und führten dich zu Gallion, Senekas Bruder, den Prokonsul von Achaja. Mein Vater führte mich an die Türe, als du vorübergingst, und sagte zu mir: Siehe, meine Tochter, das ist ein Gerechter!

Und wer ist dein Vater? Wie heißest du?

Mein Vater heißt Amykles, und ich heiße Akte!

Ja, ja, ich erinnere mich auch, der Name ist mir nicht unbekannt. Aber warum hast du deinen Vater, deine Heimat verlassen? Wie kommt es, daß ich dich einsam und dem Tode nahe dort am Ufer fand? Sage mir alles, mein Kind. Wenn du keine Heimat mehr hast, so will ich dir eine bieten; wenn du keinen Vater mehr hast, will ich ihn dir ersetzen.

Oh! nie, nie kann ich es wagen, dir meine Geschichte zu erzählen.

Ist sie denn so schrecklich?

Oh! ich würde, ehe ich sie halb vollendet hätte, vor Scham sterben.

Wohlan! dann ist es an mir, mich zu demütigen, damit du dich erheben könnest; ich will dir sagen, wer ich bin, damit du mir sagen kannst, wer du bist. Ich will dir alle meine Verbrechen bekennen, damit du mir deine Fehler bekennst.

Deine Verbrechen!

Ja, meine Verbrechen, ich habe sie gesühnt, dem Himmel sei Dank, und der Herr hat mir vergeben, wie ich hoffe. Höre mir zu, mein Kind, denn ich werde dir Dinge sagen, von denen du jetzt keine Ahnung hast, die du aber eines Tages verstehen und dann heilig halten wirst.

Und mit schlichten Worten und in der ergreifenden Rede der lauteren Wahrheit erzählte Paulus von seiner Jugend und den weltbewegenden Ereignissen dieser Zeit, von der Erscheinung Christi und der grausamen Verfolgung des neuen Messias und seiner Anhänger, ohne nur mit einem Worte seine Teilnahme an diesen Verfolgungen zu beschönigen. Er fügte daran den Bericht über seine wunderbare Bekehrung auf dem Wege nach Damaskus, die aus dem pharisäischen, christenhassenden Saulus einen demutvollen, gläubigen Paulus machte.

Seither, fuhr er begeistert fort, bin ich so feurig in meinem Glauben, wie ich vorher erbittert in meinem Haß gewesen war. Ich habe Judäa durchreist von Sidon bis zum Arad und von dem Berge Seir bis an den Strom Besor; ich habe Kleinasien und Makedonien durchwandert, ich bin in Athen und Korinth gewesen; ich habe Malta berührt und bin in Syrakus gelandet, von da fuhr ich an der sizilischen Küste entlang und lief in den Hafen von Puzzeoli ein, wo ich seit vierzehn Tagen bin und Briefe von Rom erwartete, die mir gestern zugekommen sind. Diese Briefe sind von meinen Brüdern geschrieben, die mich zu sich rufen. Der Tag des Triumphes ist gekommen, der Herr bereitet uns selbst den Weg; denn wenn er dem Volke die Hoffnung schickt, schlägt er die Kaiser mit Torheit, damit das alte Weltgebäude an seiner Spitze und in seiner Grundlage zugleich untergraben werde. Es ist kein Zufall, daß die Vorsehung dem Tiberius die Furcht, dem Klaudius Schwachsinn und dem Nero den Wahnsinn zugeteilt hat. Solche Kaiser machen an den Göttern irre, die sie anbeten. Auch werden Götter und Kaiser miteinander stürzen, die einen verachtet, die anderen verflucht.

O mein Vater! rief Akte! halte ein, habe Mitleid mit mir!

Was hast du denn mit diesen blutgierigen Menschen zu schaffen? antwortete Paulus erstaunt.

Mein Vater, fuhr das Mädchen fort, ihr Gesicht mit den Händen verbergend, du hast mir deine Geschichte erzählt und fragst mich nach der meinigen; die meine ist kurz, schrecklich und verbrecherisch: Ich bin die Geliebte des Kaisers.

Ich sehe darin nur einen Fehler, mein Kind, antwortete der Apostel, der sich ihr mit Teilnahme genähert hatte.

Aber ich liebe ihn, liebe ihn mehr, als ich irgend einen Menschen auf Erden oder einen Gott im Himmel lieben kann.

Ach! ach! seufzte der Greis, das ist ein Verbrechen; er kniete in einem Winkel der Hütte nieder und fing an zu beten.“