«Kreuz und Aufweckung, so meinen wir gewöhnlich, bilden das Gravitationszentrum des biblischen Glaubens an Jesus Christus.»1 Doch dem ist nicht so. In den Evangelien scheinen frühe Deutungen auf, die Jesus in Verbindung bringen mit der Figur der Weisheit aus dem Ersten Testament. Diese weisheitliche Tradition betont die Lebensfreude und einen Gott, der die Nähe zu den Menschen sucht.

Die Weisheit – hebräisch Chokmah, griechisch Sophia genannt – tanzt seit Anbeginn der Welt vor Gott. Sie ist die Erstgeborene von allen Geschöpfen und zugleich vor jeder Schöpfung. Ja, angestiftet von ihrer Heiterkeit bringt Gott die Schöpfung hervor, in Weisheit geordnet und schön. Ihre Freude ist es, bei den Menschen zu sein (vgl. Sprüche 8,31). Sie ist gesellig2, wir finden sie auf Plätzen und in den Strassen, wo sie die Menschen zu einem Leben in Fülle einlädt.

Frau Weisheit

Die Tradition, die Weisheit in personifizierter Gestalt auftreten zu lassen, nimmt ihren Anfang in der Zeit nach dem Exil. Als eine Mittlerin zwischen Himmel und Erde ist ihre Beziehung zu Gott nicht eindeutig fassbar:

«Die Sophia ist eine schillernde, nicht systematisierbare Grösse, die in einer Vielfalt von Bildern und Symbolen Aspekte der Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes darstellt. Als Schöpferin oder Mitschöpferin Gottes ist sie an der Gestaltung der Welt beteiligt. Als prophetische Lehrerin tritt sie auf öffentlichen Plätzen auf und predigt Umkehr zur Weisheit (Sprüche 1 und 8).»3

Mit der Figur der Weisheit integriert das Judentum nach dem Exil weibliche Züge ins Gottesbild und entwickelt so eine eigene Spielart des Monotheismus. Ohne Scheu nimmt es Elemente anderer Religionen auf und spricht von Gott als tanzende Weisheit und bergende Mutter. Sozialgeschichtlich klingt in der Gestalt der Chokmah/Sophia, so die Alttestamentlerin Silvia Schroer, die Erfahrung mit starken Frauen an, die den Wiederaufbau Israels mitgetragen haben. Zum anderen füllt die Weisheit als Mittlerin das Vakuum, das durch den Verlust des Königtums entstanden ist.4

«Du bist mein geliebtes Kind»

Im Zweiten Testament finden sich vielfältige Spuren der Weisheitstraditionen – in den synoptischen Evangelien, bei Johannes wie auch in den paulinischen Schriften. Sie gehören zur ältesten Tradition der Jesusbewegung. Die ersten Jesusanhänger:innen versuchten damit, die theologische Bedeutung Jesu auszudrücken. Sie verstehen Jesus und auch Johannes den Täufer als einen Propheten der Weisheit. Beide machen auf unterschiedliche Weise die Offenheit und Güte Gottes erfahrbar. Die Erzählung von der Taufe am Jordan zeichnet Jesus in besonderer Weise als Boten der Sophia aus. Denn mit der Taube, ursprünglich das Symbol altorientalischer Liebesgöttinnen, kommt der Geist der Sophiagöttin auf ihn herab und spricht: «Du bist mein geliebtes Kind, über dich freue ich mich.» (Markusevangelium 1,9)5 Die Zusage nimmt das Schöpfungslied aus dem Buch der Sprüche auf, wo die Weisheit als geliebtes Kind des Schöpfers vorgestellt wird (vgl. Sprüche 8,30).

Die Menschenfreundlichkeit Gottes

Es ist möglich, dass sich Jesus selbst als ein Gesandter der Sophia verstand. Auf jeden Fall verkündet er, der so ganz aus einer inneren Quelle zu leben scheint und auf die Menschen zugeht, ein weisheitliches Gottesbild: «Wer mich findet, findet Leben.» (Sprüche 8,35) In Jesu Auftreten und Wirken wird Gottes Lebens- und Menschenfreundlichkeit erfahrbar. Als Bote der Weisheit sieht Jesus sich in besonderer Weise zu den einfachen Menschen gesandt, zu den Armen und Beladenen. So lässt ihn das Matthäusevangelium 11,28-30 wie Sophia selbst sprechen:

«So kommt doch alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid: Ich will euch ausruhen lassen. Nehmt meine Last auf euch und lernt von mir: Ich brauche keine Gewalt, und mein Herz ist nicht auf Herrschaft aus. So werdet ihr für euer Leben Ruhe finden. Denn meine Weisungen unterdrücken nicht, und meine Last ist leicht.»

An die Einladung der Weisheit erinnern auch die vielen Tischgemeinschaften mit Ausgegrenzten und Menschen am Rande.6 Die Gleichnisse erzählen von einem Gott auf der Suche nach den Menschen, und scheuen sich wiederum nicht, das göttliche Geheimnis im Bild einer Frau auszudrücken, die ein verlorenes Geldstück mit hohem Wert sucht (vgl. Lukasevangelium 15,8-10).

Weisheitschristologie

Weisheitliche Traditionen finden sich auch im Johannes-Evangelium, das Jesus mit der Weisheit identifiziert. Einen starken Akzent setzen schon die ersten Verse, der sogenannte Prolog7. Wie die Weisheit ist Jesus das Licht, das in die Welt gekommen ist und unter den Menschen gewohnt hat. Wie die Weisheit ist er geschaffen und doch immer schon bei Gott, Himmel und Erde versöhnend, gewissermassen Gottes verborgener Bauplan der Schöpfung. Der Prolog bringt damit die bekannten Elemente der Weisheitstradition: Präexistenz, Sendung und auch Ablehnung. Nur spricht der Prolog nicht von der Sophia, sondern grammatikalisch männlich vom Logos.8 Logos (Wort), Sophia (Weisheit) und Pneuma (Geist) sind damals noch weitgehend austauschbar. Und doch ist mit dem Begriff Logos im Johannesprolog ein kleines Stückchen Boden gesetzt für die Überbetonung der Männlichkeit Jesu in den folgenden Jahrhunderten.

Die Weisheit, so erzählt das Buch Jesus Sirach9, fand keinen Platz, wo sie wohnen konnte, erfolglos suchte sie bei den Menschenkindern Unterschlupf und fand ihn nicht; darauf kehrte sie in den Himmel zurück. In allen Evangelien ist die Ablehnung der Weisheit ein Thema. Das weisheitliche Deutungsmuster ermöglichte, mit dem Tod Jesu und der Zurückweisung umzugehen. Der Gefahr, die vom Johannesevangelium beschriebene Ablehnung durch «die Juden», antijudaistisch auszulegen, können wir bewusst widerstehen und die Polemik als Ausdruck eines Gruppenkonflikts lesen. Dann erkennen wir im Streit um die Weisheit Gottes auch die in den Texten liegende Kritik an etablierter Religion. Nicht im Tempel der Macht, sondern bei den Menschen sucht die Weisheit ihren Platz. Mit jedem Atemzug oder von ganz weit weg lädt sie uns ein, Schritte ins Leben zu gehen.

- Martin Ebner: Streit um den zentralen Geltungsanspruch. Zur Rezeption frühjüdischer Weisheitsspekulationen in urchristlichen Gruppen, in: Bibel und Kirche 59 (2004), S. 222-228, S. 222.

- Vgl. Die gesellige Gottheit von Kurt Marti

- Silvia Schroer: Jesus Sophia. Erträge der feministischen Forschung zu einer frühchristlichen Deutung der Praxis und des Schicksals Jesu von Nazaret, in: Doris Strahm/Regula Strobel (Hg.): Vom Verlangen nach Heilwerden. Christologie in feministisch-theologischer Sicht, Fribourg 1991, S. 112-128, S. 113.

- Dass die Weisheitstradition für Frauen nicht einfachhin befreiend war und insbesondere auf die Unterscheidung von «fremden» Frauen und guten (Ehe)Frauen weist u.a. Angelika Strotman hin. Vgl. Angelika Strotmann: Das Buch Jesus Sirach. Die schwierige Beziehung zwischen göttlicher Weisheit und konkreten Frauen in einer androzentrischen Schrift, in: Luise Schottroff/Marie-Theres Wacker (Hg.): Kompendium Feministische Bibelauslegung, Güterloh 21999, S. 428-440.

- Übersetzung nach Bibel in gerechter Sprache. Zur Symbolik der Taube vgl. Silvia Schroer: Jesus Sophia, S. 115.

- Vgl. Sprüche 9,1-5, wo die Weisheit auf die Strasse geht, um die Unterständigen und Unerfahrenen einzuladen.

- Vgl. dazu Martin Ebner: Streit.

- Die Begrifflichkeit des Logos geht vor allem auf Philo von Alexandrien zurück. Der Gedanke einer präexistenten göttlichen Gestalt war in frühjüdischer Zeit bekannt. Neu war die Auslegung auf Christus hin. Zu einer jüdischen Einordnung heute vgl. Daniel Boyarin: ‹Logos› als ein jüdisches Wort: Der Johannesprolog als Midrasch, in: Wolfgang Kraus/Michael Tilly, Axel Töllner (Hrsg.): Das Neue Testament – jüdisch erklärt, Stuttgart 2021, 748-750.

- Vgl. Jesus Sirach 24,3-7 und 1 Hennoch 42,1-2.

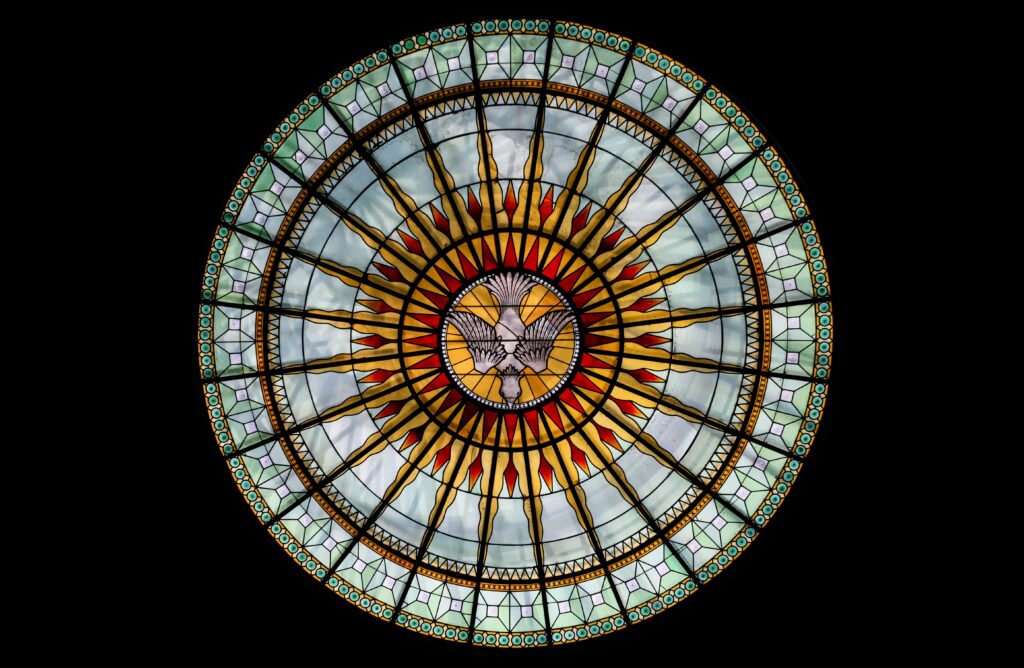

Bildnachweise: Titelbild: Iglesia de San Jakobus en Urschalling, Alta Baviera / Bild 1: Statue einer Frau mit Planzen auf dem Kopf. Unsplash@gnifakos / Bild 2: Kirchenfenster der Kirche Vitral in St. Potin in Lyon, Frankreich. Unsplash@chokdidesign / Bild 3: Eine Person hält ein Bild des letzten Abendmahls. unsplash@jhc

Kommentare

5 Kommentare zu “Jesus, Gottes Weisheit”

29.03.22

Esther Gisler Fischer

Wunderschön, deine Spurensuche zu Frau Weisheit; -danke Angela!

24.05.23

Gaby

Nein, die Weisheit ist NICHT Jesus. Die Weisheit ist eine Frau, die Göttin Sophia. Sie war schon immer bei Gott, schon bevor die Welt und die Menschen geschaffen wurden. Beide sind eine Einheit, schon von Ewigkeit an. SIE ist die WEISHEIT GOTTES. Ein Teil von Gott-untrennbar und in Liebe zueinander-mit ihr verbunden. Wäre es Jesus, wäre Gott der Schöpfer Himmels und der Erden schwul. Von daher ist es völlig unlogisch, dass Jesus eine Liebesbeziehung zu Gott hat-der sich auch nicht Vater nennt, sondern sich als WERDENDER, im steten Wandel befindlich WERDENDER bezeichnet. Einfach mal recherchieren, dann weiß man das. Die Wahrheit kommt sowieso ans Licht!!! Liebe Grüße und göttlichen Segen.

13.06.23

Elena

Ihr Lieben, wenn von einer weiblichen, von einer Frau Weisheit, der Sophia, im Buch der Sprüche geschrieben ist, dann kann nach logischem Menschenverstand niemals ein männlicher Jesus anstelle der Weisheit getreten sein. Wie verzerrt, verfälscht und umgeleitet wurden Inhalte der Bibel. Und die meisten-christliche Frauen insbesondere-lassen unkritisch wie sie sandalen, alles mit sich machen und lassen sich auch einen Jesus vor die Sophia setzen??? Der Logos, das Wort, das von Anfang bei Gott war, damit ist m. E. auch die Weisheit, die immer schon bei Gott war, gemeint!!! Aufwachen! Das Patriarchat geht zu Ende, wir falten unsere Hände 🙏🙏🙏

02.07.23

Dagmar

Ich kann der Elena nur zustimmen, denn allein schon von daher, dass die Weiblichkeit Gottes schon seit Jahrtausenden unterdrückt wurde. Man(n) wollte eben das rein männliche Gottesbild weiterhin aufrechterhalten. Als Frau waren wir immer nur 2. Klasse-Menschen. Ich würde mir einen wiederkommenden weiblichen Messias wünschen! Ganz ehrlich!

11.07.23

Gudrun

DAS sehe ich ähnlich.Wird Zeit dass das Bild von Gott mal erneuert wird. Gott kann nicht einzig und allein männlich sein. Das Patriarchat geht zu Ende. Die Frau ist keine 2.-Klasse Mensch. Kirchenfürsten und ihre Lehrer haben Frauen stets unten gehalten. Das Göttliche Zeitalter hat begonnen 😀